2. Los Centros de Atención Residencial (tercera parte)

Protegidas o revictimizadas: El peligro de fuga y las debilidades de los CAR

Carmen Barrantes

2.1.6. Oportunidades de educación, capacitación y empleo

a. Derecho a capacitarse

El temor a que las chicas se fuguen hace que las tutoras y directoras extremen las medidas de control, al punto de sacrificar otros derechos, a través de las entrevistas se ha identificado que el peligro de fuga incide en limitar la recreación y la calificación laboral. En general, salvo excepciones, las víctimas no acceden a capacitarse laboralmente cuando ha culminado la educación secundaria, porque no pueden salir solas. Es decir, que las víctimas no salen si no tienen vigilancia o compañía.

“Asimismo, debido a su conducta, estuvo impedida de salir para capacitarse” Amhauta/Terre des Hommes Suisse. 2016.

“Solo algunas van a un CEO y otras van a una escuela de secundaria no escolarizada. En el CAR tienen tanto temor de que se vayan a escapar, que solo a las más tranquilas, las que reúnen un buen comportamiento van a estudiar acompañadas con alguien del CAR”. Colectivo Tarpuy. 2016. Carlos Ghersi, Asociación Tejiendo Redes para el Desarrollo.

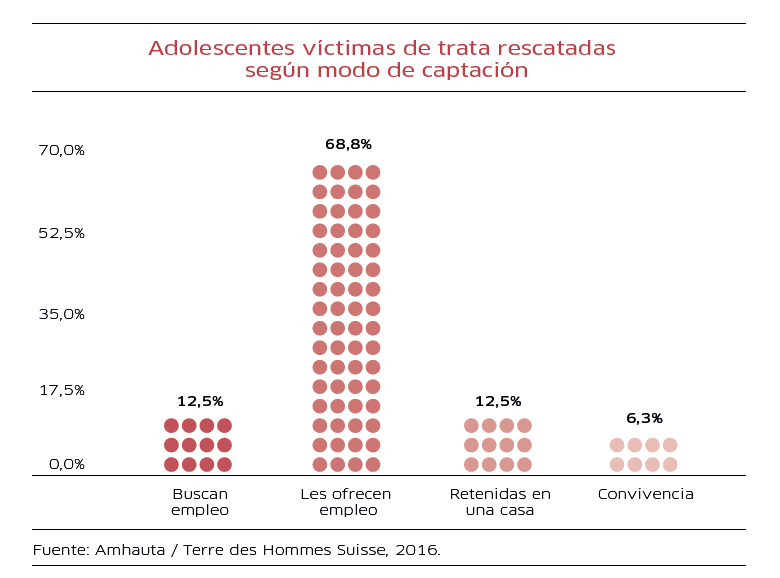

Sin embargo, el tema de la calificación laboral y el empleo son dos elementos claves para que la adolescente construya su proyecto de salida frente a la explotación. El delito de trata de personas se ve facilitado por la situación de pobreza de las jóvenes que buscan un puesto de trabajo sin tener calificación laboral, para muchas trabajar es un tema de sobrevivencia, de “juntar” dinero para estudiar y para apoyar a su familia. Como se aprecia en el gráfico siguiente, el 81% de las jóvenes de un CAR fueron captadas mediante una oferta laboral y buscaban empleo cuando se lo ofrecieron.

No permitirles capacitarse y no atender sus expectativas de generar más ingresos que el que obtendrían en su lugar de origen es dar la espalda a su proyecto de vida. Una de las sicólogas entrevistadas nos explicaba que no es tan cierto que las adolescentes no tienen un proyecto de vida. Mencionó el caso de una chica que lo tenía clarísimo y que rogaba que le consiguieran algún trabajo mientras estaba internada en el CAR. Lamentablemente al ser consultadas las autoridades del INABIF respecto a esta petición la respuesta fue negativa, señalando además “que se vería muy mal”.

“La niña tenía un padre alcohólico y una madre sumisa, por lo que había escapado de casa desde que empezó a trabajar. Antes de ser víctima de trata trabajó durante mucho tiempo lavando platos, como mesera y asistente de cocina. Cuando llegó, ella sabía que tenía que seguir trabajando porque tenía el objetivo claro: ahorrar para pagar su carrera de cocina. Ella ya tenía claro su proyecto de vida, quería ser chef (jefe de cocina) y estaba ahorrando para pagar sus estudios, cada día sin ingresos atentaba contra su proyecto de vida y la motivaba a escapar del CAR”. Colectivo Tarpuy, 2016. Entrevista a psicóloga.

Se debe tomar en cuenta que ellas no se sienten víctimas, a ello contribuye que en su lugar de origen el empleo sea precario (trabajan doce horas diarias, sin contrato, sin estabilidad laboral, sin seguridad, con propinas o pagos inferiores al salario mínimo vital). En este contexto, el rescate implica para ellas, además, de la privación de su libertad, perder autonomía económica y empezar de menos cero, pues en su situación de explotación tenían ingresos y decidían sobre el destino de los mismos, incluso, algunas apoyaban a su familia.

Pero el accionar en los CAR no está estandarizado, lo que suceda en ellos depende de las capacidades, compromiso e intereses de sus coordinadoras y del personal de turno. Si bien en tres de los CAR analizados no se aprecia acciones sistemáticas de política pública sobre la calificación laboral, en uno de ellos, una Fiscal especializada en el delito de trata precisa que las adolescentes víctimas de trata sí reciben formación laboral, aunque subsiste la barrera de que no tienen material suficiente para sus prácticas, los cuales no se pueden comprar por falta de presupuesto.

“Ellas tienen diversas actividades dentro del CAR, que son programas de CEBA. Salen con un título a nombre de la Nación que se los da el Ministerio de Educación. Reciben clases de costura, de cómputo y de peluquería (manicure, pedicure). Sin embargo también hay una deficiencia porque los materiales no son suficientes para que puedan trabajar”. Colectivo Tarpuy, 2016. Paola Hittscher, Fiscal especializada en el delito de trata.

b. Derecho al empleo

Obtener ingresos es la razón principal por la cual las víctimas aceptaron, bajo engaños, la propuesta de empleo que recibieron. Ellas querían lograr autonomía económica para satisfacer sus necesidades básicas o para adquirir los productos de consumo que sus pares poseen. Como ya se señaló, algunas adolescentes trabajan para apoyar a sus familias. Es de tomar en cuenta que algunas de las adolescentes que fugan retornan al lugar donde eran explotadas, porque tendrán un ingreso asegurado, que si bien es menor al que le ofrecieron inicialmente, es mayor al que pueden conseguir en su mercado laboral de origen.

En este escenario, parece pertinente desarrollar en los CAR alguna actividad productiva que permita dar trabajo y remuneración a las adolescentes mientras están internas, para ello será necesario vencer algunas resistencias dentro de los funcionarios del INABIF y recordar que según la legislación laboral nacional las niñas entre 12 y 14 años pueden trabajar hasta un máximo de 24 horas semanales y no exceder las 4 horas diarias. En el caso de las adolescentes que tienen entre 15 y 17 años, la jornada legalmente permitida es de hasta 36 horas semanales y no exceder de seis horas diarias. Es importante recordar que el Código de los Niños y Adolescentes (CNA Ley 27337) “reconoce el derecho de los adolescentes a trabajar, con las restricciones de ley, siempre y cuando no exista explotación económica y su actividad laboral no importe riesgo o peligro, afecte su proceso educativo o sea nocivo para su salud o para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral o social (artículo 22 CNA), situación que puede garantizarse en un CAR.

Si bien se reconoce que los programas de atención deben facilitar el empleo, lo cierto es que en los CAR no existe un programa estructurado de calificación laboral ni de oferta de empleo. Es justo reportar que, es en base a esfuerzo personal de algunas tutoras o funcionarias, que las adolescentes reciben becas o consiguen trabajo, la conducta de las tutoras y de las residentes es dual. Por otro lado, se debe tomar en cuenta que los lugares de captación de víctimas justamente son aquellos en los que hay déficit de empleo para jóvenes, por ello si no se establecen medidas afirmativas (cuotas) en los programas gubernamentales de empleo en beneficio de las víctimas y sus familiares, es posible que no se logre vacantes para atender la demanda de este grupo poblacional.

“A las que habían acabado el colegio, la señora decía que les iba a buscar trabajo, pero full mentira. Las que habían acabado el colegio se desesperaban. Decían: “la señora me dice que está buscando, pero creo que no está haciendo nada”. La señora decía “sí les estoy buscando”, pero hasta donde yo sé, nunca le encontró nada” (…) “Como yo era la que tenía más tiempo, ellas me decían: ‘¿Tú crees que me esté paseando?’ Y yo les decía, “parece que sí”, porque creo que ya son dos meses que me vienes diciendo que te va a buscar trabajo y nada, ya es floro”. Colectivo Tarpuy, 2016. Adolescente víctima de trata, 16 años.

2.1.7. Mecanismos para denunciar la contravención de derechos

Como se puede apreciar, los Centros de Atención Residencial no cuentan con un mecanismo confiable que permita a las residentes y al propio personal denunciar hechos que lesionen los derechos de las adolescentes o de los propios trabajadores. Vemos que la denuncia de un hecho tan grave como una violación se produce a partir de la participación de una organización no gubernamental y no de mecanismos previstos por el Estado. Contrariamente a lo que se espera, la reacción inicial del personal del CAR fue desacreditar a la víctima, calificándola como mentirosa.

“(…) la adolescente se lo contó (se refiere al caso de violación) -no confió en el personal del hogar– a la psicóloga del proyecto (…) no a la del CAR. Por eso, nosotros suponemos que es cierto lo que la adolescente decía, se lo contó de una manera muy confidencial y asustada. (…) Un adulto del hogar estaba teniendo sexo con ella, donde se supone que debería estar protegida. Nosotros convencimos a la adolescente que lo informe a los operadores del INABIF y la niña acepta, creo que fue acompañada por la psicóloga de nuestro proyecto para que se lo cuente a la psicóloga del hogar. La reacción del personal del INABIF es no creerle: “esa chica es mentirosa seguro está mintiendo”. Colectivo Tarpuy, Carlos Ghersi, Asociación Tejiendo Redes para el Desarrollo.

Otro testimonio señala el descubrimiento de una serie de atropellos después de años de haber sucedido, lo que debe llevar a reflexionar sobre la pertinencia de generar un proceso de acompañamiento más cercano a estos centros y sobre quién y cómo se deben realizar. Según la normatividad el CAR debe ser supervisado una vez al año, tiempo que no parece suficiente para detectar y sobre todo evitar prácticas abusivas y de vulneración de los derechos de los niños y de los trabajadores en los CAR.

“Nunca se había detectado los problemas que habían tenido, después de estar tres años viviendo en un CAR, en un taller que realizabas con ellas referían que habían sido víctimas de tocamientos, violaciones y otras cosas. Tú te preguntas por qué no identificaron antes está situación, que han hecho con ellas durante todo el tiempo que han estado ahí. Entonces te das cuenta de que el tema es complejo y que el modelo es insuficiente”. Colectivo Tarpuy, 2016. Alberto Arenas, abogado.

Por otro lado, aun cuando todo indica que es recomendable contar con supervisión independiente periódica, se tendrán que vencer dificultades de relación entre las instituciones de la sociedad civil y el INABIF, pues se observa que existe una relación ambivalente. Sin embargo, las partes reconocen que cuando se establece un nivel de cooperación se logra beneficiar a las adolescentes fortaleciendo las áreas que el CAR no puede desarrollar por falta de personal o presupuesto. Es el caso de la colaboración de CHS para establecer un espacio de recreación bajo techo en uno de los centros y de la cooperación de las organizaciones del proyecto global de lucha contra la trata de Terre des Hommes Suisse para realizar terapias sicológicas y acompañamiento familiar, así como para tramitar los externamientos de las adolescentes en otro, ambas intervenciones generan procesos positivos en la vida cotidiana de los centros y de las adolescentes, contribuyéndose a materializar sus derechos humanos.

“(…) no es frecuente que las ONG tengan intervención dentro de los hogares. Algunas situaciones nos llevan a pensar que en ciertas instancias del INABIF se percibe como una interferencia, como unos ojos externos que están viendo qué sucede en el hogar. En nuestro caso tuvimos una buena entrada al INABIF a través del Director ejecutivo de ese momento, situación que nos permitió firmar un convenio con mayor celeridad que lo habitual. No es fácil tener un convenio con el INABIF para intervenir, en algunos hogares hay resistencia (…)”. Colectivo Tarpuy, 2016, Carlos Ghersi, Asociación Tejiendo Redes para el Desarrollo.

Dentro de las situaciones prácticas que se deben cuestionar y replantear están las disposiciones que han confiado las denuncias a las contravenciones de los derechos de los niños, niñas y adolescentes a los responsables de los propios centros. Como se puede concluir de este informe el dispositivo no funciona. El reglamento de la ley 29174 tiene dos artículos relacionados con la supervisión, en uno de ellos, establece que los CAR deben ser supervisados al menos una vez al año por el MIMP. Surge la interrogante sobre el contenido de dichos informes, máxime si se toma en cuenta que según uno de los operadores entrevistados la información que reciben los supervisores omite realidades o las encubren porque se les invoca la lealtad institucional.

Razones para no denunciar: riesgo de ser inculpadas.

“Las educadoras (se refiere a las tutoras), directoras, psicólogas, etc., no denuncian un caso de abuso porque es engorroso, las van a llamar mil veces del INABIF, van a hacerle un proceso administrativo”. Colectivo Tarpuy, 2016. Carlos Ghersi, Asociación Tejiendo Redes para el Desarrollo.

2.1.8. Sobre el personal de los CAR

De acuerdo al numeral 89 de las directrices de Naciones Unidas sobre las Modalidades Alternativas de Cuidado de los Niños “los acogedores deberían comprender la importancia de su función en el desarrollo de unas relaciones positivas, seguras y formativas con los niños y estar en condiciones de cumplirlas. Asimismo conforme al numeral 125, los CAR deben intentar que se dispongan cuidadores suficientes para que el niño reciba una atención personalizada y, si corresponde para dar al niño la oportunidad de crear vínculos con un cuidador determinado (…) Se trata, en consecuencia, de personas que desarrollan labores de atención y cuidado y que permiten un espacio de libertad en el centro, es decir que les dan libertad para realizar lo que quieren, sin “hacer cosas malas” (Defensoría, 2010: 88-89).

En una reciente encuesta realizada en marzo del 2016 a las 18 residentes de un CAR, la mayoría, el 72,2%, señaló que no tiene una buena relación con su tutora. Esta situación es preocupante porque son ellas quienes tienen el vínculo cotidiano con las adolescentes. En la misma encuesta, 44% de las adolescentes señalan que si tuviesen que calificar con una nota al personal lo desaprobaría, pero 22.2% si lo aprobaría e incluso le darían una distinción (33%). Las opiniones están divididas y probablemente influidas en función de cuan obediente o desobediente es la víctima. En cuanto a la relación con la coordinadora del CAR, la mayoría señaló que no tenía una buena relación (66.7%) con ella.

Pero más allá de la respuesta tradicional de cuestionar y responsabilizar a las personas, lo que se requiere con urgencia es una reingeniería del modelo que cuestione y plantee alternativas al enfoque y sobre todo a las prácticas que contravienen los derechos de los niños. Entre las medidas necesarias proponemos que se establezca contenidos obligatorios para la formación del personal del CAR, particularmente de las tutoras que deben conocer sobre los derechos del niño, el delito de la trata, el enfoque de género e intercultural, siendo también relevante generar procesos en los que ellas puedan reflexionar sobre su propia experiencia de vida, particularmente sobre su sexualidad, las situaciones de violencia familiar o sexual, dado que su experiencia de vida influirá posteriormente en la aceptación o rechazo que tenga hacia la adolescente, particularmente hacia la víctima de explotación sexual. El perfil del puesto de tutora solo exige haber terminado la secundaria y ofrece un salario de entre 1,200 y 1500 nuevos soles, debiendo trabajar turnos de veinticuatro por veinticuatro de descanso, incluyendo fin de semana y feriados.

“Sí tú me preguntas qué hace que los operadores de los CAR no reporten situaciones de posible abuso sexual, violencia, afectación de cualquier derecho; yo creo que la premisa que los operadores del INABIF tienen formación con respecto a los derechos de la niñez y adolescencia, experiencia y sensibilidad frente a los derechos de los niños no sería tan cierta. Lo que nosotros vemos es que el personal de tutoras o educadores integrales (han tenido diversos nombres) tiene una formación muy básica;

Son personas que ganan muy poco (entre 1200 y 1500 soles). Tienen que hacer un trabajo muy duro, incluso a veces pernoctar, hacer turnos a veces en el día o en la noche, a veces fines de semana (…) El personal que contrata el INABIF se limita a controlar que los niños no se agredan entre ellos, que se levanten y bañen, que estén en el comedor a la hora del desayuno, almuerzo y cena. Es decir, son similares a los tutores de los centros juveniles como Maranguita. No son personas con las competencias requeridas para desarrollar un programa educativo o de desarrollo de habilidades sociales (…) Quién le va dar todo eso, tienen que ser los educadores (…) sin embargo, son personas que ganan muy poco y con una formación muy débil”. Colectivo Tarpuy, 2016.Entrevista a Carlos Ghersi, Asociación Tejiendo Redes para el Desarrollo.

Entre las funciones de la psicóloga se debería considerar la de contribuir a crear un clima de respeto y confianza entre quienes conviven allí. Este objetivo se logrará a través de la orientación y el acompañamiento constante a la labor de las tutoras, ya sea de manera grupal en la interacción con las adolescentes o individual mediante un proceso de intervención psicológica específico o brindándoles soporte emocional. Esto es necesario por la gran carga afectiva que implica convivir con adolescentes con actitud desafiante (debido a las limitaciones que se les impone) y en horarios extendidos.

Como se expone en el presente documento, las relaciones entre las albergadas y las tutoras distan de ser respetuosas de los derechos de las adolescentes y, por el contrario, es común encontrar situaciones de abuso y revictimización. Los hechos deben analizarse en el marco del proceso de recuperación emocional de la víctima de trata, ya que es en esta interacción en la que la adolescente podrá reconstruir sus vínculos con las figuras adultas que, hasta ese momento, se caracterizaron por ser de abuso (en el caso de las explotadoras) o por la falta de autoridad (en el caso de sus familias).

Un elemento común en las víctimas observadas es el deseo de ser diferente a la figura materna, en quien observan precariedad y falta de autonomía, lo que tal vez explique su rebeldía. Esta diferenciación puede ser alcanzada mediante el progreso económico que alcanzan en la situación de explotación, por lo que su identidad se disuelve en el objetivo de alcanzar algo distinto a lo que conocen y no necesariamente en sus propias capacidades o deseos personales. Considerando la etapa de vida específica en la que se encuentra la adolescente, tener figuras adultas de referencia que la acepten incondicionalmente y respete sus derechos, le permite construir su propia identidad y proyectarse a sí misma en el futuro, esas figuras deberían ser las tutoras.

Sin embargo, a las tutoras se les exige muy poca formación técnica. No reciben capacitaciones específicas y no logran ejercer un rol educador, sino tan sólo sancionador. A pesar de ser quienes se relacionan más tiempo con las adolescentes, son las que menor sueldo perciben y las que menos calificadas están.

De alguna manera, es la tutora quien tiene en sus manos la acogida de las adolescentes en el centro. Recordemos que la formación de un proyecto de vida que se ajuste al potencial real de cada adolescente se da mediante un proceso constante de acompañamiento que no se reduce al espacio terapéutico del psicólogo. El quehacer cotidiano de la adolescente es fundamental, en él las tutoras juegan un rol primordial, cada actividad que realicen o dejen de realizar influirá en su proceso de reinserción. Serán importantes los contenidos de las conversaciones que mantienen con ellas, las labores que les asignan, la forma de escuchar las historias que le son confiadas (muchas veces antes de hacerlo en el espacio terapéutico) y la manera en que resuelvan los conflictos.

Desde la experiencia del Proyecto Global de Lucha contra la Trata de Terre des Hommes Suisse, el personal no es ajeno ni a las carencias del centro ni a las debilidades del sistema. En general el personal es consciente de sus fortalezas y debilidades.

El Perú ha firmado una serie de protocolos y normas internacionales que protegen los derechos de las víctimas de trata, de los niños y de las mujeres.

Debilidades

- El personal no está capacitado

- No existe un protocolo de atención adecuado a la casa

- La rotación de personal es constante

- El trabajo en equipo es débil, hay mucho autoritarismo

- No hay conocimiento del reglamento

- El clima laboral es de permanente tensión

- No todo el personal conoce quechua (lengua materna de los adolescentes de Cusco y Madre de Dios)

- El ambiente es tétrico

Fuente: Amhauta/Terre des Hommes Suisse, 2016.